交流学習 開催レポート(交流学習)

2021年度

交流学習

- 活動内容

- 交流学習

- 実施日

- 活動支援決定後~2022年1月31日(月)

- 活動数

- 18件

交流学習とは・・・

2021年度から、学習団体が他の学習団体の活動(講演会、シンポジウム、意見交換会等)に学び自団体の活動に活かす取り組み(交流学習)についても本事業でご支援を開始しました。これにより学習団体同士の連携が促されたり、今後の活動企画のヒントに繋がることを期待しています。目次

- 事例1 学校法人 福井学園 福井南高等学校 × 原発のごみ処分を考える会

- 事例2 学校法人 福井学園 福井南高等学校 × 原発のごみ処分を考える会

- 事例3 放射線線量解析ネットワーク(RADONet) × 静岡大学社会合意形成研究会

- 事例4 生活者の視点で原子炉を考える会 × 大阪環境カウンセラー協会 × 環境カウンセラー全国連合会

- 事例5 大阪環境カウンセラー協会 × 環境カウンセラー全国連合会

- 事例6 放射線線量解析ネットワーク(RADONet) × 静岡大学社会合意形成研究会

- 事例7 放射線線量解析ネットワーク(RADONet) × 静岡大学社会合意形成研究会

- 事例8 原発のごみ処分を考える会 × 学校法人 福井学園 福井南高等学校

- 事例9 放射線線量解析ネットワーク(RADONet) × 静岡大学社会合意形成研究会

- 事例10 放射線線量解析ネットワーク(RADONet) × 静岡大学社会合意形成研究会

- 事例11 京都教育大学附属京都小中学校 × エネルギーを考える未来塾

- 事例12 学術フォーラム「多価値化の世紀と原子力」 × 学校法人福井学園福井南高等学校 × 京都教育大学附属京都小中学校 × 沖縄県立球陽中学校 × 原発のごみ処分を考える会

- 事例13 静岡大学社会合意形成研究会 × 沖縄エネルギー環境教育研究会

- 事例14 放射線教育プロジェクト × 北海道函館工業高等学校

- 事例15 静岡大学社会合意形成研究会 × 沖縄エネルギー環境教育研究会

- 事例16 岐阜工業高等専門学校(岐阜高専) × NEXT(原子力×次世代層ネットワーク)

- 事例17 岐阜工業高等専門学校(富山高専) × NEXT(原子力×次世代層ネットワーク)

- 事例18 沖縄エネルギー環境教育研究会 × 静岡大学社会合意形成研究会

事例1

- 実施日

- 2021年7月1日(木)

- 参加団体

- 学校法人 福井学園 福井南高等学校

原発のごみ処分を考える会 - 参加者

- 86名

- 実施内容

- 福井南高等学校の1年生を対象とした特別授業において、外部講師およびNUMO職員を交えて地層処分事業に関するグループワークを実施するにあたり、原発のごみ処分を考える会の会員が企画検討段階から特別授業当日のグループワークまで参加。参加者に適した情報提供の大切さ、生徒同士だけでなく教員、外部招へい者を交えた様々な立場の参加者が一同に議論することの有意義さが確認された。

事例2

- 実施日

- 2021年7月21日(水)

- 参加団体

- 学校法人 福井学園 福井南高等学校

原発のごみ処分を考える会 - 参加者

- 245名

- 実施内容

- 7月21日に1年生を対象に実施された特別授業を踏まえ、全学年対象の特別授業を開催。映画「日本一大きなやかんの話」制作者、外部講師およびNUMO職員を交えて地層処分に関するグループワークを実施するにあたり、原発のごみ処分を考える会の会員が企画段階から特別授業当日のグループワークまで参加。グラフィックレコーディングを取り入れ議論内容のアウトプットを行い、出された意見の共有化がより効果的に図られた。

事例3

- 実施日

- 2021年10月10日(日)

- 参加団体

- 放射線線量解析ネットワーク(RADONet)

静岡大学社会合意形成研究会 - 参加者

- 9名

- 実施内容

- RADONet主催により、外部講師を招へいした第一回ワークショップに静岡大学の学生が参加。日本における高レベル放射性廃棄物処分事業の経緯と技術的安全性について学び、様々な大学の学生や教員と意見交換を行った。基礎的な知識を習得するとともに、同世代だけでなく世代の異なる参加者との意見交換によって議論の深化を促すことができた。

事例4

- 実施日

- 2021年10月23日(土)

- 参加団体

- 大阪環境カウンセラー協会

環境カウンセラー全国連合会

生活者の視点で原子炉を考える会 - 参加者

- 20名

- 実施内容

- 大阪環境カウンセラー協会と環境カウンセラー全国連合会が合同で実施する幌延深地層研究センター見学の前に実施する事前勉強会へ、生活者の視点で原子炉を考える会がオンライン参加。11月の同センター見学に備えた事前勉強会とし、見学日までに各参加者が振り返りや調べ学習を行うための一定期間を置く事により基礎知識の定着を図った。

事例5

- 実施日

- 2021年10月23日(土)~24日(日)

- 参加団体

- 大阪環境カウンセラー協会

環境カウンセラー全国連合会 - 参加者

- 16名

- 実施内容

- 大阪環境カウンセラー協会と生活者の視点で原子炉を考える会が合同で幌延深地層研究センターの見学会を実施。学習支援事業の活用や、取り組みについて全国展開を模索・検討するきっかけづくりとした。

事例6

- 実施日

- 2021年10月31日(日)

- 参加団体

- 放射線線量解析ネットワーク(RADONet)

静岡大学社会合意形成研究会 - 参加者

- 10名

- 実施内容

- RADONet主催により、外部講師を招へいした第二回ワークショップに静岡大学の学生が参加。日本における高レベル放射性廃棄物処分事業の継続的取組みと対話活動について学び、様々な大学の学生や教員と意見交換を行い。基礎的な知識を習得するとともに、同世代だけでなく世代の異なる参加者との意見交換によって議論の深化を促すことができた。

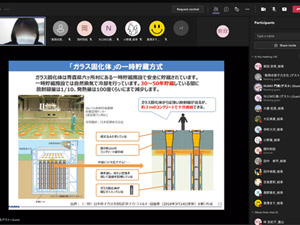

事例7

- 実施日

- 2021年11月14日(日)

- 参加団体

- 放射線線量解析ネットワーク(RADONet)

静岡大学社会合意形成研究会 - 参加者

- 13名

- 実施内容

- RADONetの主催により、NUMO技術部の職員を講師とした第三回ワークショップに静岡大学の学生が参加。NUMOの包括的技術報告書をもとに地層処分事業について技術的な面から学び、様々な大学の学生や教員と意見交換を行い、基礎的な知識を習得するとともに、同世代だけでなく世代の異なる参加者との意見交換によって議論の深化を促すことができた。

事例8

- 実施日

- 2021年11月26日(金)~28日(日)

- 参加団体

- 原発のごみ処分を考える会

学校法人 福井学園 福井南高等学校 - 参加者

- 9名

- 実施内容

- 原発のごみ処分を考える会が実施する、福島第一原子力発電所の処理水に関するリスクコミュニケーションついての調査活動に福井南高等学校が参加。原子力発電のメリット・デメリットや、地域と事業者のリスクコミュニケーションについて学び、同校の特別授業において地層処分に関する議論を深めるためのヒントや、今後の活動企画立案の参考とした。

事例9

- 実施日

- 2021年12月5日(日)

- 参加団体

- 放射線線量解析ネットワーク(RADONet) 静岡大学社会合意形成研究会

- 参加者

- 12名

- 実施内容

- RADONetの主催により、文献調査を実施している寿都町と神恵内村の「対話の場」の状況について意見交換を行う第四回ワークショップに静岡大学の学生が参加。地域での理解活動、住民とのコミュニケーションや合意形成等について議論した。基礎的な知識を習得したうえでどのように理解活動をすすめるべきか、同世代だけでなく世代の異なる参加者との意見交換によって議論の深化を促すことができた。

事例10

- 実施日

- 2021年12月7日(火)~8日(水)

- 参加団体

- 放射線線量解析ネットワーク(RADONet)

静岡大学社会合意形成研究会 - 参加者

- 11名

- 実施内容

- 従来、RADONetは六ヶ所村の住民との意見交換を組み込んだ日本原燃の見学会を、静岡大学社会合意形成研究会は、日本原燃若手職員との意見交換を組み込んだ見学会を独自で実施していたが、今年度は合同実施することにより2つの意見交換を組み込んだ見学会を実施した。住民と事業者の両者の意見を聞く事によって原子力事業による地域共生について一層理解を深めることが出来る見学会となった。

事例11

- 実施日

- 2021年12月23日(木)

- 参加団体

- 京都教育大学附属京都小中学校

エネルギーを考える未来塾 - 参加者

- 44名

- 実施内容

- 京都教育大学附属京都小中学校の中学1年生が日本原燃の見学及および六ヶ所村民との意見交換を実施するにあたり、エネルギーを考える未来塾が村内住民および中学生等の参加を手配するとともに当日の意見交換に参加。中学生同志の意見交換が有意義であったことから、次年度に村内の中学生の参加を積極的に呼びかける道筋を作ることが出来た。

事例12

- 実施日

- 2021年12月26日(日)~28日(火)

- 参加団体

- 学術フォーラム「多価値化の世紀と原子力」

学校法人 福井学園 福井南高等学校

京都教育大学附属京都小中学校

沖縄県立球陽中学校

原発のごみ処分を考える会 - 参加者

- 36名

- 実施内容

- 学術フォーラム「多価値化の世紀と原子力」が主催する中学生サミットに複数の学習団体から中高生および教員や保護者などが参加。各団体で実施した学習活動や対話の経験を報告、次世代層への理解促進を図るための次年度の活動方針や、連携の構想などが共有された。

事例13

- 実施日

- 2022年1月11日(火)

- 参加団体

- 静岡大学社会合意形成研究会

沖縄エネルギー環境教育研究会 - 参加者

- 49名

- 実施内容

- 静岡大学における学際科目「静岡県の防災・減災と原子力」において、沖縄環境エネルギー教育研究会が開発した「『誰がなぜゲーム』で考える地層処分問題」ワークシート教材を活用した授業を実践。同じカリキュラムを履修する学生同士で活発な議論がなされ、同時に合意形成の難しさを体験できることが確認された。(対面で実施するため、コロナ対策で参加者数を半数に分け実施した1回目)

事例14

- 実施日

- 2022年1月13日(木)

- 参加団体

- 放射線教育プロジェクト

北海道函館工業高等学校 - 参加者

- 18名

- 実施内容

- 放射線教育プロジェクトが実施する学内報告会に北海道函館工業高等学校が参加。1月20日に控える北海道高等学校工業クラブでの発表に備え、資源エネルギー庁職員を招へいした学習や、発表内容について放射線教育プロジェクトのメンバーからアドバイスを得る場とした。

事例15

- 実施日

- 2022年1月18日(火)

- 参加団体

- 静岡大学社会合意形成研究会

沖縄エネルギー環境教育研究会 - 参加者

- 53名

- 実施内容

- 静岡大学における学際科目「静岡県の防災・減災と原子力」において、沖縄環境エネルギー教育研究会が開発した「『誰がなぜゲーム』で考える地層処分問題」ワークシート教材を活用した授業を実践。同じカリキュラムを履修する学生同士で活発な議論がなされ、同時に合意形成の難しさを体験できることが確認された。(対面で実施するため、コロナ対策で参加者数を半数に分け実施した2回目)

事例16

- 実施日

- 2022年1月19日(水)

- 参加団体

- 岐阜工業高等専門学校(岐阜高専)

NEXT(原子力×次世代層ネットワーク) - 参加者

- 14名

- 実施内容

- 国立高専機構では、原子力に関する勉強会などにより原子力分野における人材育成を進めている。岐阜高専にて、NUMO職員を講師に招いてオンライン勉強会を実施した。その後に、地層処分をテーマに学生同士の交流をしている団体である「NEXT」から、東京工業大学大学院で原子力を専攻している学生も参加し、学生同士で意見交換を行い、次世代層の交流の場とした。

事例17

- 実施日

- 2022年1月19日(水)

- 参加団体

- 岐阜工業高等専門学校(富山高専※)

NEXT(原子力×次世代層ネットワーク※)

※活動事例16と参加者が異なる - 参加者

- 9名

- 実施内容

- 前掲(活動事例16)の岐阜高専と同様のプログラムを富山高専で行った。意見交換では、「NEXT」から京都大学大学院の学生、また講師のNUMO職員も参加し、原子力や地層処分に関することの他、原子力分野における大学進学、就職活動などについてもアドバイスや情報交換をおこなった。

事例18

- 実施日

- 2022年1月30日(日)

- 参加団体

- 沖縄エネルギー環境教育研究会

静岡大学社会合意形成研究会 - 参加者

- 30名

- 実施内容

- 会員の授業実践などの活動状況を報告・共有するために沖縄エネルギー環境教育研究会が主催する授業検討会へ静岡大学が参加した。現役教員および教員を目指す学生などが参加し、一連の活動を通して得られた知見や地層処分をテーマにした授業実践等が共有され、次年度以降も両団体で連携して活動を継続することが確認された。