第2回Web交流会(Web交流会)

2024年度

Web交流会

『地層処分に関する学習の学校での導入事例の発表』

- 実施日

- 2024年11月11日(月)18:30~20:00

- 場所

- オンライン開催(Webex)

- 参加者

- 46名

- 共催

- 資源エネルギー庁 原子力発電環境整備機構(NUMO)

開会挨拶

丹 貴義 経済産業省 資源エネルギー庁 放射性廃棄物対策課 課長補佐

プログラム

- 事例発表①『中学校理科と社会の連携授業』

江角 啓氏、大山 朋江氏 山陰エネルギー環境教育研究会 - 事例発表②『校内の放射線測定から高レベル放射性廃棄物の処分方法考える』

佐野 綾香氏 エネルギー環境教育研究会かこがわクラブ - 質疑応答

- 事例発表③『地域中学・高校との交流における情報発信』

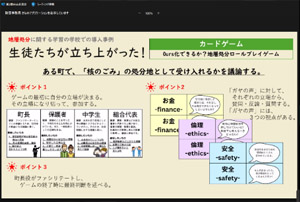

吉岡 弘和氏、堀川 真知子氏 福井県立美方高等学校 - 事例発表④『生徒による中高生の地層処分教育を促進する教材開発』

鮫島 朋美氏 東京学芸大学附属国際中等教育学校 - 質疑応答

閉会挨拶

堀内 隆史 原子力発電環境整備機構 広報部 地域コミュニケーショングループマネージャー

参加者の感想

参考になったこと

- 自分も来年から技術科の教員になるので、実践例をもとにお話しされたことで自分の今後の授業案にとても参考になった。

- 学校現場で行われている取り組みについて知ることができた。

- 中学校でも環境問題や核のゴミの処分について学習し、自分たちの未来や社会のために自分は何ができるのかを具体的に考えているところが素晴らしいと感じた。メリットやリスクの視点から意見を出し合い、互いの意見を尊重し合いながら討論をしているところも良いと感じた。

- 選択肢で「決められない」を選ぶこともいいが、そこをできるだけ減らしていくために考え続けていくことが、本当の意味で自分ごとにつながると思った。

印象に残ったこと

- 高校生もレベルの高いことをやっていてすごいと感じた。

- どちらの学校においても生徒が主体で発信できる仕組みが構築されていること。

- ボードゲームで処分方法を検討するやり方は面白いと感じた。

- 教科の枠を超えて授業をするには、学校側や先生同士のベクトルが同じでないといけないと思った。

- 高校生が見学等で学んだことを中学生に伝える活動が良いと思った

- 文献調査対象地域外や原子力発電所立地地域外の人達が、『本当に自分事として、我が国の地層処分について考える事とは』を考えさせられた。