このページの要約

- 2011年以降、原子力発電の停止による火力発電依存の増加、ロシアのウクライナ侵攻による燃料価格の高騰、再生可能エネルギー導入に伴う賦課金上昇が影響し、2023年度の電気料金は2010年度比で家庭用約35%、産業用約74%上昇しました。

- 今後、日本ではエネルギー自給率を高めて国際エネルギー価格の動向に左右されにくい電源構成を目指していくとともに、電力自由化による競争促進、原子力発電の再稼働、再生可能エネルギーのコスト低減などにより、電気料金の抑制に取り組むとしてます。

- 1

電気料金の変化

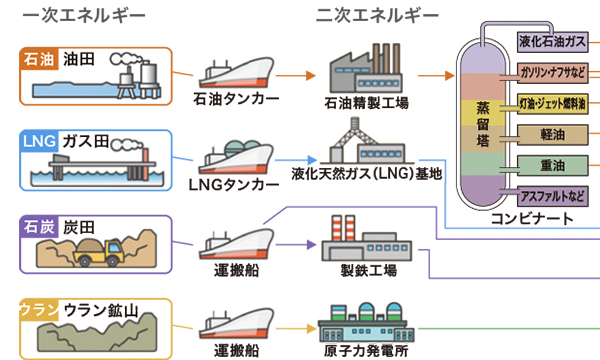

2011年以降、原子力発電の停止にともなう火力発電の利用の増加によって、火力発電の燃料となる石油や石炭、天然ガスなどの輸入額が増えました。燃料価格の高騰に加え、固定価格買取制度による再生可能エネルギー導入の賦課金の上昇によって、電気料金が上がっています。

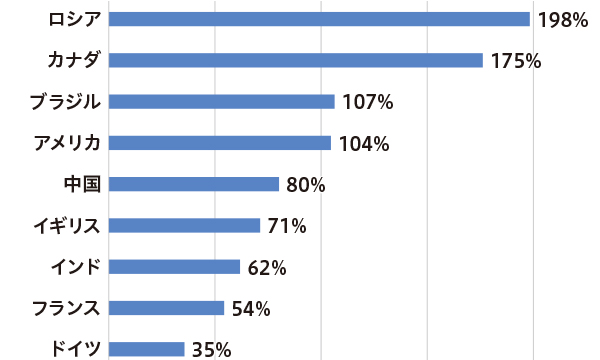

2014年度の家庭の電気料金は2010年度と比べ、約25%上昇し、家計へ影響を与えました。産業用の電気料金は、約38%上昇し、中小企業などの経営を圧迫しました。2014年度以降は大幅な原油価格の下落などの影響により低下しましたが、2022年度の電気料金は、2010年度と比べて、家庭用は約59%、産業用は約92%高い状況です。為替の影響もあるため、単純な比較は困難ですが、国際比較すると、日本の電気料金は決して低い水準にあるとはいえません。電気料金の値上げは、家計へはもちろんのこと、国際競争にさらされている日本企業などへの悪影響があることも懸念されます。

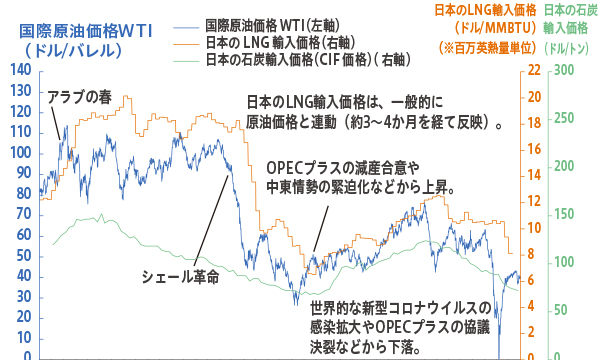

■天然ガス・LNGの市場価格の推移

出典:資源エネルギー庁資料

■原油の市場価格の推移

出典:資源エネルギー庁資料

■石炭の市場価格の推移

出典:資源エネルギー庁資料

- 2

電気料金変動の要因

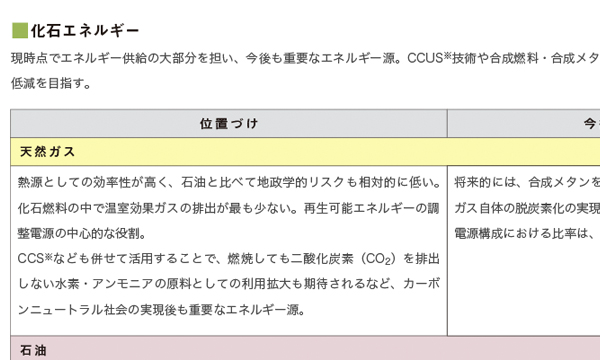

電気料金には、「燃料費調整額」という項目があり、これには火力発電に必要な原油、石炭、天然ガスの価格やそれらを日本まで輸送してくるための費用が含まれています。この「燃料費調整額」の変動は、電気料金が変動する要因の一つです。

再生可能エネルギーで発電した電気の買取価格の一部を国民が負担する「再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)」も変動の要因となっています。2016年度以降、原油価格や再エネ賦課金単価の上昇が重なり、電気料金の上昇が続いていましたが、2020年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響により、原油価格の下落や石炭、LNGなどの輸入価格が低水準に推移したことにより、2020年6月以降の電気料金は一時的に値下がりしました。

日本はエネルギー源である化石燃料の多くを海外に依存しています。新型コロナウイルスで落ち込んだ世界経済の影響により、原油価格の低迷と化石燃料からの投資撤退が加速し、石油やLNGの供給不足を引き起こし、結果として電気料金の高騰に影響しています。さらにロシアによるウクライナ侵略が加わり、世界的に石炭や石油、LNGなどの資源価格が高騰し、日本の電気料金高騰に大きく影響しています。この燃料価格の高騰は卸電力価格高騰も引き起こし、新電力の中には、破綻し事業撤退を余儀なくされた企業も現れています。

このように現在、世界のエネルギー情勢は混乱しており、エネルギー価格が高まり続ける可能性があります。エネルギーは国民生活や企業の生産活動に欠かせないものであり、エネルギー価格が継続的に高い水準で推移すれば、製品価格の上昇と購買力の低下などを通じて、経済活動の大きな足かせになるのみならず、政治・経済・社会にさらなる悪影響を及ぼしかねません。

■固定価格買取制度導入後の賦課金などの推移

出典:資源エネルギー庁HPより作成

■電気料金平均単価の推移(2010年度以降)

※消費税、再エネ賦課金を含む。※2022年度、2023年度については、電気・ガス価格激変緩和対策の効果も含まれている。

出典:発受電月報、各電力会社決算資料、電力取引報を基に作成

- 3

電気料金の抑制と安定の課題

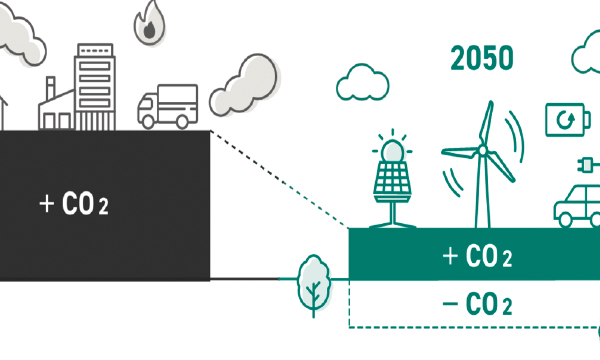

今後、日本ではエネルギー自給率を高めて国際エネルギー価格の動向に左右されにくい電源構成としていくとともに、電力小売の全面自由化による事業者間の競争や原子力発電の再稼働、再生可能エネルギーのコスト低減などにより電気料金の抑制に取り組むとしています。

また、再生可能エネルギーの導入をさらに進めていくためには、賦課金の上昇による国民負担をできるだけ抑えていくことが重要です。2022年4月より開始されたFIP制度(Feed-in-Premium制度)は、これまでの固定価格で買い取るFIT制度と違い、再生可能エネルギーの発電事業者が卸市場などで売電したとき、その売電価格に対して一定のプレミアム(補助額)を上乗せすることで再生可能エネルギーの導入を促進します。

さらに政府は、2022年10月28日にとりまとめた「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」において、エネルギー価格高騰への対処として、電気料金の上昇によって影響を受ける家計や価格転嫁の困難な企業の負担を直接的に軽減する措置(電気・ガス価格激変緩和対策事業)を実施しています。

出典:資源エネルギー庁HPより作成