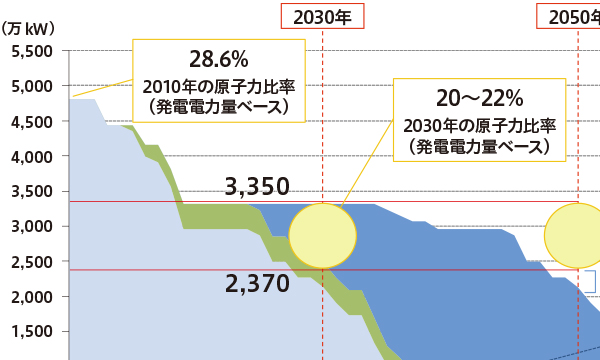

2024年は、既設炉の再稼働状況が更新されました。これまでは、関西電力(株)の7基、九州電力(株)の4基、四国電力(株)の1基の加圧水型原子炉12基が再稼働を果たしていましたが、東北電力(株)の女川原子力発電所2号機と中国電力(株)の島根原子力発電所2号機が再稼働しました。女川原子力発電所2号機については、沸騰水型原子炉(BWR)として初めての再稼働であり、特に、被災した地域の原子炉が再稼働したことは、原子力を最大限活用していくうえで極めて意義深いものとなります。今後、東京電力ホールディングス(株)柏崎刈羽原子力発電所6号機、7号機といったBWRの再稼働が続いていくことを期待しています。

次世代革新炉の開発・建設に関しては、五つの炉型(革新軽水炉、小型モジュール炉(SMR)、高速炉、高温ガス炉、核融合)の特徴がまとめられています。革新軽水炉はいわゆる既設炉がより高度化されたもので、リプレース炉として大きく期待されています。SMRは特に海外で開発が進んでおり、例えばアメリカでは、老朽化した小型石炭火力の代替炉として注目されています。高速炉と高温ガス炉に関しては、我が国で実証炉を開発・建設すべく準備が進められています。核融合に関しては、発電の実証というところで研究開発が進められています。このような各炉の開発・建設の時間軸は、国がつくった技術ロードマップでまとめられています。

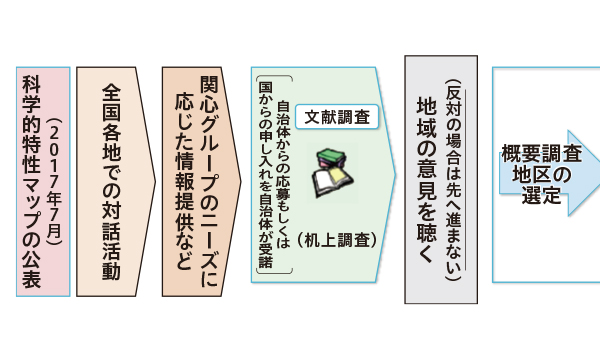

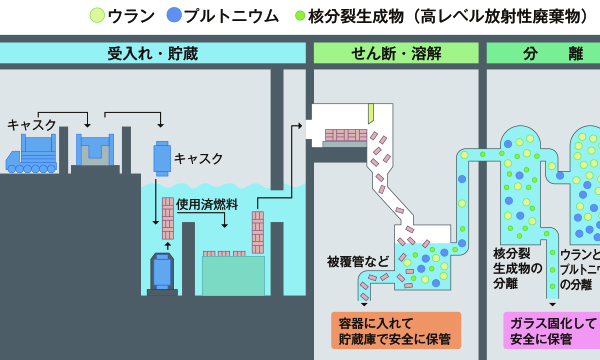

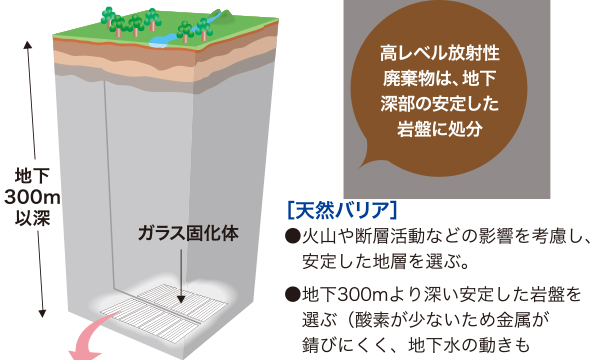

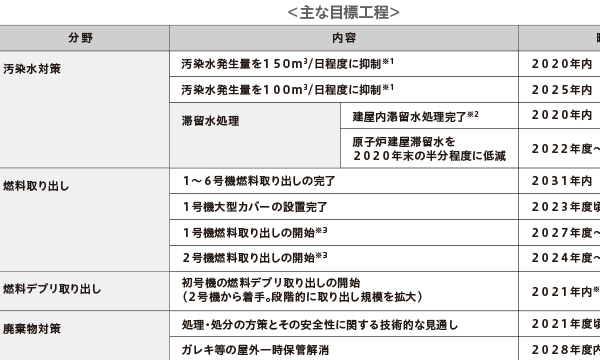

バックエンド側の話としては、青森県の六ヶ所村にある再処理工場とMOX燃料工場のしゅん工時期の見直しがありました。2024年11月時点で、再処理工場は2026年度中、MOX燃料工場は2027年度中のしゅん工を目指すことになっています。この目標に向けて、関係者は大変な努力をされています。一方で、2024年11月、青森県むつ市の中間貯蔵施設が事業を開始しました。また、高レベル放射性廃棄物の処分に関しては、佐賀県の玄海町で文献調査が始まることになりました。このように、原子燃料サイクル事業は、一歩一歩着実に前に進んでいます。

監修者からのメッセージ

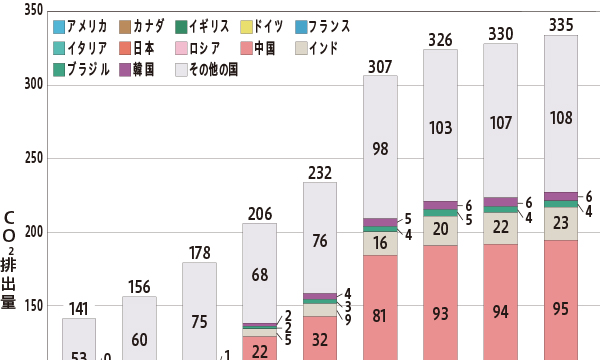

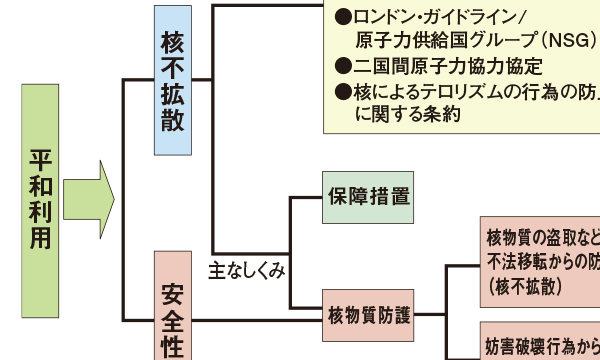

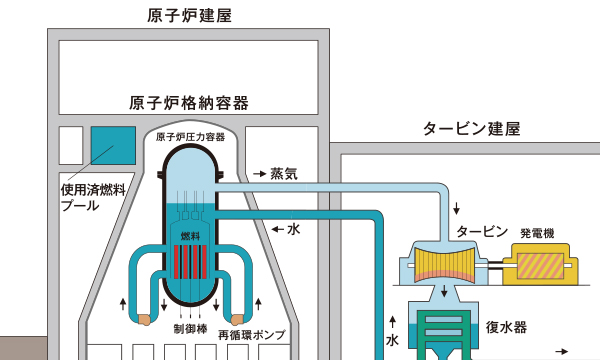

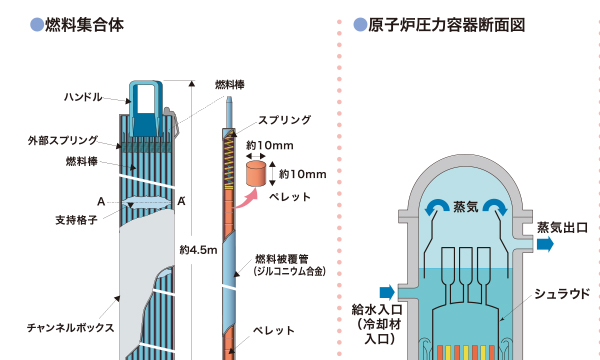

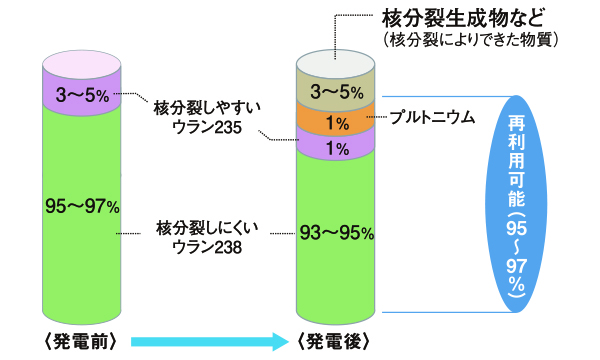

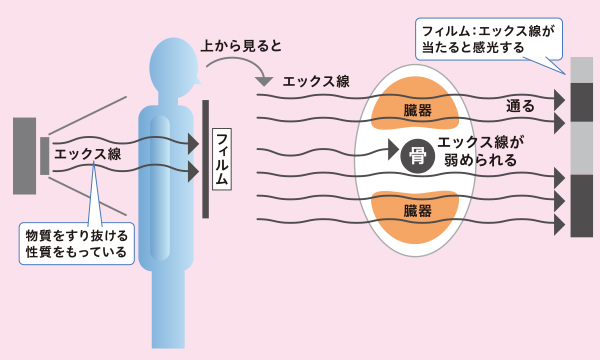

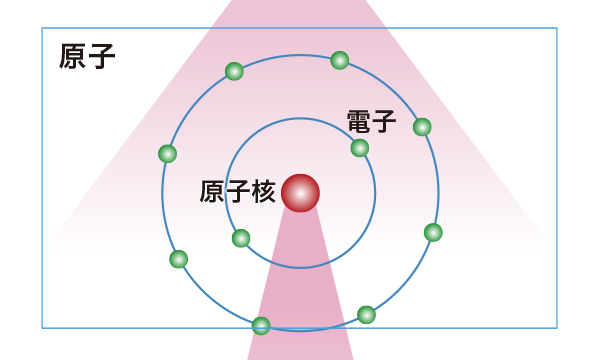

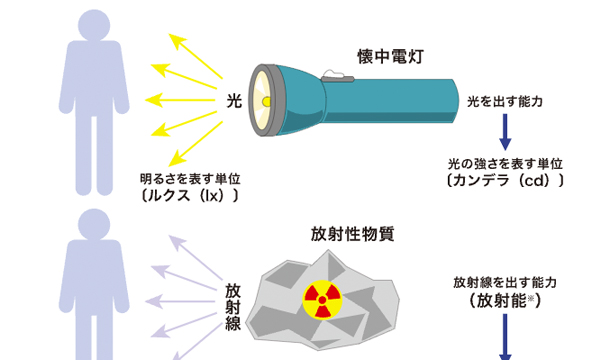

本章では、原子力開発の歴史・原子力発電の仕組み・原子炉の種類・原子力発電の特徴といったいわゆる教科書的な内容から、現在の我が国における原子力の活用状況や将来に向けての次世代革新炉の開発・建設といった最新の動向に至るまで、幅広い情報が示されています。原子燃料サイクルや高レベル放射性廃棄物の最終処分といったバックエンド側の状況についても、詳しく解説されています。原子力は発電に際して二酸化炭素を排出しませんが、放射性廃棄物は発生します。このことは、原子力の魅力と課題を端的に表しています。魅力ゆえに脱炭素電源として最大限活用されようとしていますし、課題ゆえに放射性廃棄物の処理・処分に向けて関係者は全力で取り組んでいます。読者の皆様がこういった原子力の魅力と課題を考えるに際して、本章がその一助になれば幸いです。

黒﨑 健

京都大学 複合原子力科学研究所 所長・教授