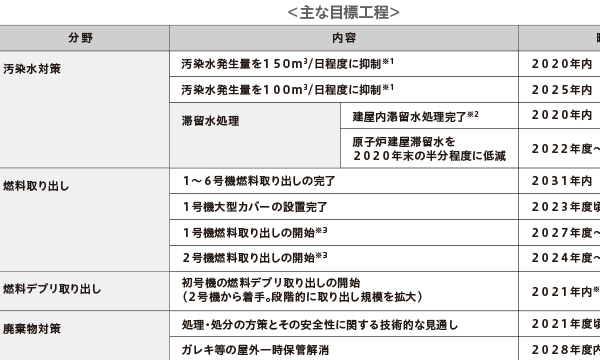

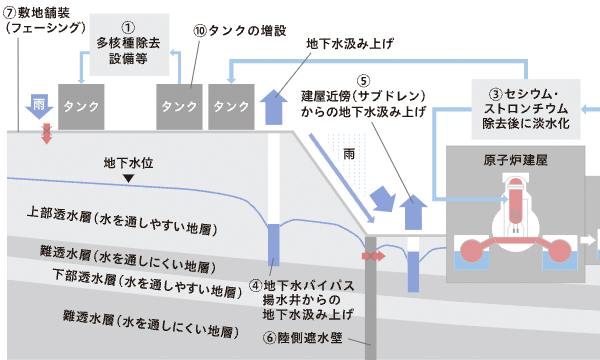

福島第一原子力発電所(1F)の廃止措置においては、燃料デブリの試験的取り出しが行われました。2024年11月、2号機から約0.7グラムの燃料デブリが取り出されました。取り出された燃料デブリは茨城県の研究施設に輸送され、そこでさまざまな分析に供されます。1Fの廃炉に向けた、歴史的な一歩だといえます。ただし、1Fにはトータルで880トンの燃料デブリがあるとされています。今後、燃料デブリの取り出し規模をいかにして拡大していくかが、重要な課題となります。ALPS処理水の海洋放出に際して、2024年11月時点で大きな問題は発生していません。さまざまなところでモニタリングが続けられていますが、異常値が出たという報告はありません。1Fの状況を国民の皆様に把握してもらうことが重要です。そのためには、情報公開に努め、科学的根拠に基づいた合理的でわかりやすい説明を続けていく必要があります。

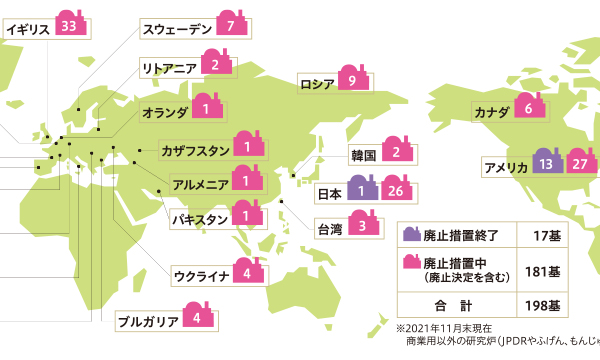

通常炉の廃止措置に関しては、発生する廃棄物の分類が重要となります。廃棄物は、大きく、①放射性廃棄物でない廃棄物(NR: Non-Radioactive Waste)、②放射性廃棄物として扱う必要のない廃棄物、③低レベル放射性廃棄物の三つに分類できます。物量の大部分が①で全体の約93%、ついで②で約5%、③は約2%となります。放射性廃棄物をできるだけ少なくするためには、②の取り扱いが重要となります。廃棄物のうち、放射性物質の放射能レベルが低く人体の健康への影響がほとんどないものは、国の認可と確認を経たうえで②となります。これをクリアランス制度と呼びます。②のクリアランス対象物は、リサイクルまたは産業廃棄物として処分することができます。例えば、中部電力(株)浜岡原子力発電所の廃止措置を通じて発生した金属廃材の一部(②に相当するもの)は、側溝用の蓋(グレーチング)に加工され、浜岡原子力発電所の敷地内で再利用されています。

監修者からのメッセージ

本章では、福島第一原子力発電所(1F)の廃止措置と、事故炉ではない通常炉の廃止措置の二つについて、取り組み状況が概説されています。前者については、東日本大震災時に起こった1F事故の進展と、燃料デブリの取り出しや汚染水対策・処理水の取り扱いといった1Fの廃止措置特有の課題に多くの紙面が割かれています。後者については、廃止措置のプロセスから廃止措置に際して発生する廃棄物の取り扱いについて、幅広く概説されています。原子力発電は、建設の決定から運転開始、その後長期間にわたっての運転、さらにその後の廃止措置と、総事業期間がゆうに100年を超える超長期の事業となります。また、1Fの廃止措置も将来にわたって長期に取り組まなければなりません。原子力特有の課題としての廃炉や廃止措置の実情をご理解いただけると幸いです。

黒﨑 健

京都大学 複合原子力科学研究所 所長・教授