このページの要約

- 電力は常に需要と供給を一致させる必要があり、これを「同時同量の原則」といいます。同時同量のバランスが崩れると、最悪の場合は地域が大停電に陥る可能性があるため、天候や過去の実績に基づき精密に電力需要を予測し、供給力が調整されています。なお、電気を安定供給するには、供給力の余裕を示す「予備率」が最低限3%必要とされています。

- 電力需給のバランスをとるために、電力需給予測精度を向上させたうえで、常日頃からのピーク需要の抑制、ベースロード電源の確保、緊急時のレジリエンス(強靭性)向上などの方策が有効です。

電力需給ひっ迫とは

1日の中で最も多く電気が使われる需要のピークに対して、供給(電気をつくる量)に余裕がなくなることを電力需給ひっ迫といいます。電気は大量に貯めておくことができないため、気温上昇などによる急な需要の増加や発電機のトラブルなどによる供給力の低下に備え、発電できる最大量は想定される需要よりも余裕をもたせる必要があります。

電力需給の原則

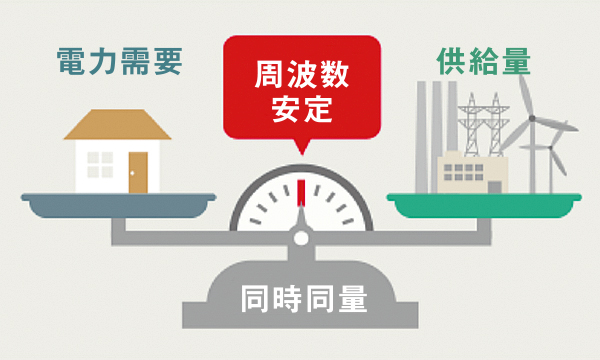

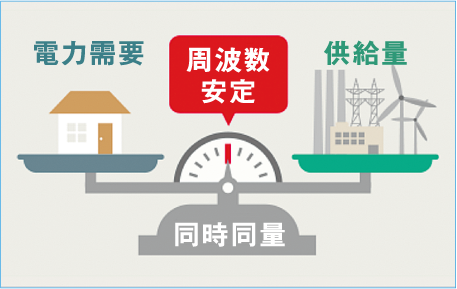

電力の需要量と発電の電力量は常に一致させる必要があり、これを「同時同量の原則」といいます。

同時同量のバランスが崩れると、電気の周波数が乱れ、電力系統の機器・装置の動作不安定や、最悪の場合は地域が大停電に陥る可能性があるため、天候や過去の需要実績などに基づいて精密に電力需要を予測するなどして、実際の需要変動に合わせて供給力が調整されています。周波数を安定して維持し電気を安定供給するには、需要に対する供給力の余裕がどの程度あるかを示す「予備率」が最低限3%必要とされています。

出典:電力広域的運営推進機関ホームページより作成

電力需給ひっ迫注意報・警報

東日本大震災による電力危機をきっかけに、予備率が3%を下回ると予想される、または下回った場合に、大停電を未然に防ぐため、経済産業省資源エネルギー庁が「電力需給ひっ迫警報」を発令するという制度が導入され、2022年3月22日に初めて発令されました。2022年6月7日には、警報に加えて「電力需給ひっ迫注意報」と一般送電事業者が発出する「電力需給ひっ迫準備情報」が新設されました。

発出の基準は、右のようになっています。

●予備率が5%以下の見込みの場合

- ・前々日の18時頃に一般送電事業者が「電力需給ひっ迫準備情報」を発表

- ・前日の16時頃に、資源エネルギー庁が「電力需給ひっ迫注意報」を発令

●予備率が3%以下の見込みの場合

- ・前日の16時頃に、資源エネルギー庁が「電力需給ひっ迫警報」を発令

※予備率が1%以下の場合には、計画停電が実施されます。

電力需給対策について

電力需給のバランスをとるためには、電力需給予測精度を可能な限り向上させたうえで、常日頃からのピーク需要の抑制、ベースロード電源の確保、緊急時のレジリエンス(強靭性)向上といった方策が有効です。

〇戦略的予備力

予測の難しい非ピーク時のひっ迫対策としては、緊急時のための予備力を確保する仕組みが必要です。スウェーデンやドイツなどでは「戦略的予備力」という、主に老朽化した火力発電設備など、あらかじめ安定供給に必要な供給予備力を決めておき、緊急時に稼働させる仕組みを採用しています。

〇地域間連系線の強化

日本の電力系統はエリアごとに需給バランスが管理されており、エリア同士は地域間連系線という送電線で結ばれています。そのため、あるエリアでひっ迫が起こっても、他のエリアから連系線を通じて電力供給をすることができます。しかしながら、北海道本州間の連系設備や東北東京間連系線、東京中部間連系線は、送電可能な容量が十分ではないとの問題が以前から指摘され、増強の検討が進められています。

〇デマンドレスポンス(需要調整)の仕組み

企業や国民による節電については、「お願い」ベースではなく、義務や報酬を含めた「デマンドレスポンス(需要調整)」の仕組みが必要とされています。

〇ベースロード電源の確保・活用

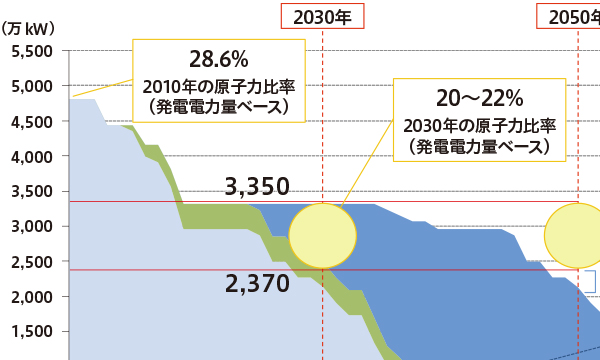

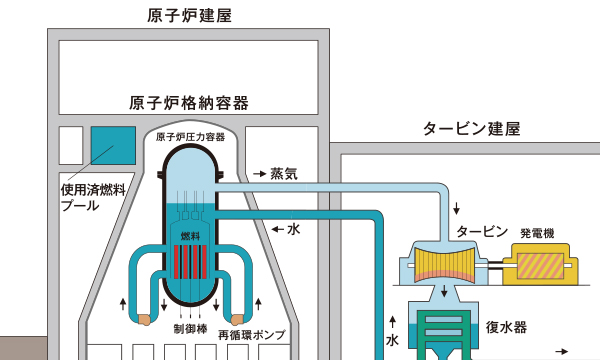

原子力発電は、火力発電とともに昼夜を問わず安定的に発電できるベースロード電源です。日本政府は「経済財政運営と改革の基本方針2022」で、安定的なベースロード電源である原子力発電について「安全優先の再稼働」を強調しています。

〇電力需要そのものを減らす

日本の住宅のうち、現行の断熱基準を満たすものは10%しかなく、32%は無断熱というデータがあります。電力需要自体を減らすために、住宅断熱も有効な方法です。

あなたへのおすすめページ

【関連リンク】

関連情報(詳細):