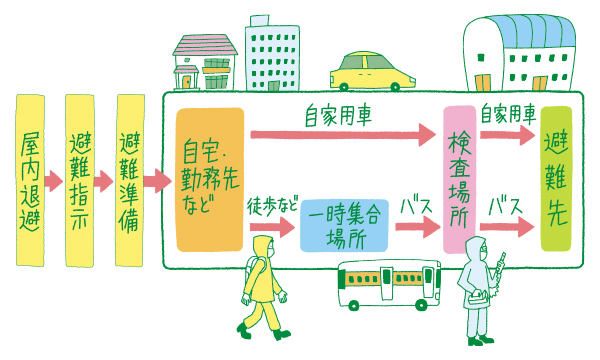

2024年4月、原子力規制委員会において「原子力災害時の屋内退避の運用に関する検討チーム」が設立されました。このチームでは、「屋内退避の位置づけ」や「屋内退避実施の判断に関する論点」として対象範囲や開始タイミング、「屋内退避実施後の判断に関する論点」として、屋内退避後に見込まれる防護措置の基本的な考え方、屋内退避の解除、継続、または避難への切り替えの判断などが議論されてきました。そして、10月には中間まとめが公開されました。

具体的な内容として、以下のような方針が示されています。

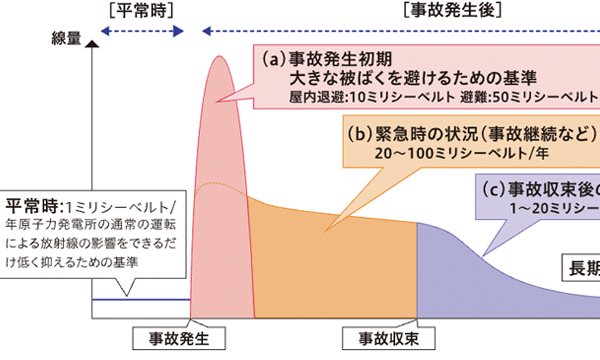

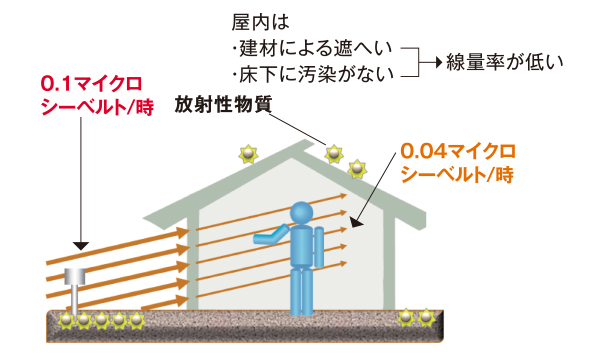

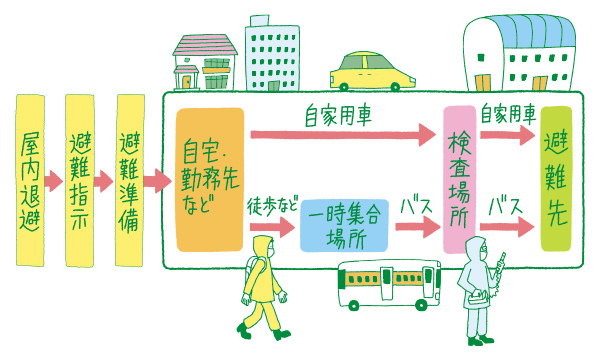

- ●屋内退避の開始時期および対象範囲:全面緊急事態時には従来どおりUPZ全域で屋内退避を実施する。

- ●屋内退避の解除:重大事故等対策が奏功していることに加え、プルーム(放射性物質の雲)が滞留し ていないことを確認できれば解除可能とする。

- ●屋内退避の実施継続期間:3日間の継続を一つの目安とし、その後の継続の可否を判断する。

- ●屋内退避中の行動に関する考慮事項:生活維持のために最低限必要な一時的な外出は可能とする。

これまで、原子力発電所立地地域の多くの住民は「屋内退避中は一切外出してはならない」と認識しており、屋内退避の長期継続に困難さを感じていました。その点を考慮すると、今回の合意は、災害時に実際に屋内退避行動を取る住民に寄り添った形での方針策定といえるでしょう。

今後は、「屋内退避のイメージ」を地域住民と共有することが課題です。地方自治体職員による説明を想定した具体的な内容の策定や、他の災害対応と同様に、子どもたちが自発的に「命を守る行動」を取れるようにするための学校教育を通じた啓発活動が重要となります。