このページの要約

- 世界の原子力発電は、軽水炉(BWR(沸騰水型原子炉)・PWR(加圧水型原子炉))が主流で、現在、日本にある商業用の原子力発電所もすべて軽水炉です。BWRは原子炉内で蒸気を発生させ、その蒸気を直接タービンに送って発電します。PWRは原子炉内でつくった高温高圧の一次冷却水を蒸気発生器に送り、放射性物質を含まない二次冷却水を蒸気にし、その蒸気をタービンに送って発電します。

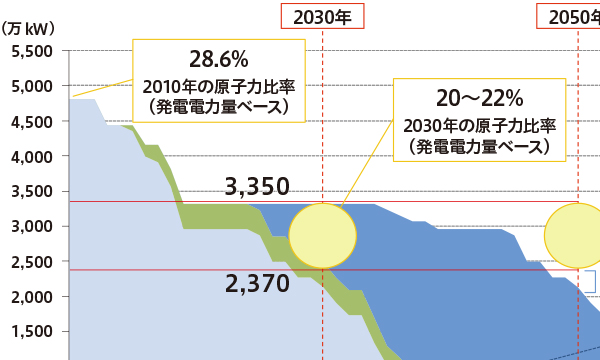

- 日本は、世界最高水準の安全性を実現する「革新軽水炉」の開発を進めています。BWRでは、日立GEニュークリアエナジーの「HI-ABWR」、東芝エネルギーシステムズの「iBR」が、PWRでは三菱重工業の「SRZ-1200」などが発表されています。

- 1

原子炉の種類

原子炉には、冷却材として軽水(普通の水)を使う軽水炉のほかに、重水を使う重水炉、炭酸ガスやヘリウムガスを使うガス冷却炉、液体ナトリウムを使う高速炉などがあります。

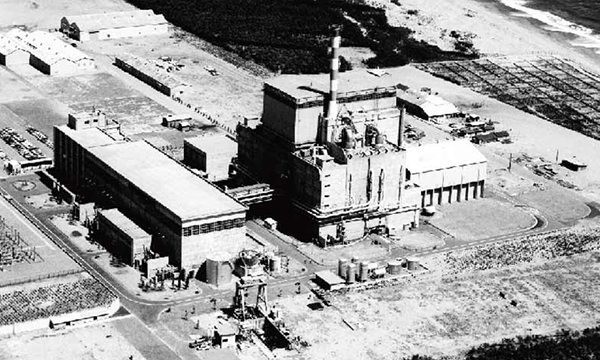

日本の商業用の原子力発電所の歴史は、イギリスから導入したガス冷却炉(GCR、Gas-Cooled Reactor)で幕を開けました。その後、ガス冷却炉に比べて、コンパクトで建設費が安く、改良や大型化も期待できる軽水炉へと移行しました。

現在、日本にある商業用の原子力発電所は、すべて軽水炉です。軽水炉は、世界の原子力発電の中心にもなっている原子炉で、沸騰水型原子炉(BWR、Boiling WaterReactor)と加圧水型原子炉(PWR、Pressurized Water Reactor)の二種類に分類されています。

そのほか、13カ国1機関が参加する第4世代原子力システム国際フォーラムという国際的枠組みで、持続可能性や安全性・信頼性などの開発目標を定めて第4世代原子炉の開発が進められています。

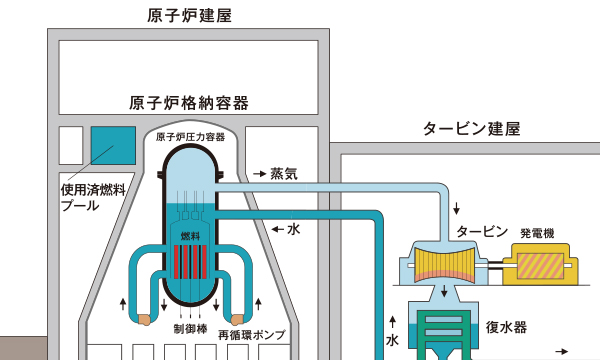

■沸騰水型原子炉(BWR)

核分裂によって発生した熱エネルギーを使って蒸気をつくり、蒸気の力で発電用のタービンを回して電気をつくります。

出典:原子力・エネルギー図面集より作成

-

関連情報(詳細):電気事業連合会

「沸騰水型炉(BWR)

原子力発電のしくみ」

■加圧水型原子炉(PWR)

原子炉の中でつくった高温高圧の水を蒸気発生器に送り、原子炉内の水とは別の水を沸騰させて蒸気をつくり、蒸気の力で発電用のタービンを回して電気をつくります。

出典:原子力・エネルギー図面集より作成

-

関連情報(詳細):電気事業連合会

「加圧水型炉(PWR)

原子力発電のしくみ」

- 3

軽水炉の改良

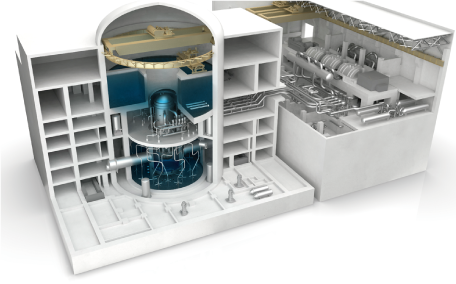

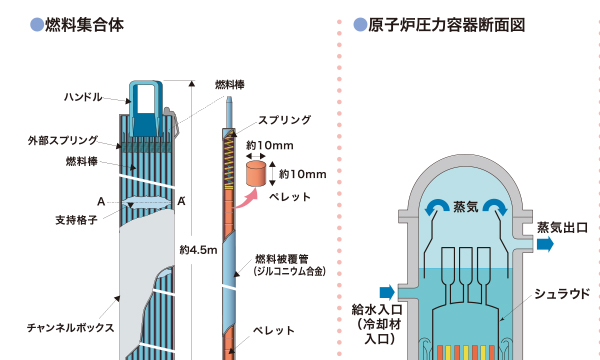

日本は、軽水炉の安全性や信頼性、運転性などを国内の技術によって向上させ、改良型沸騰水型炉(ABWR、Advanced Boiling Water Reactor)を開発しました。

ABWRは、BWRの原子炉圧力容器の外に設置してある原子炉再循環ポンプを圧力容器の中に設置し、ポンプ回りの配管をなくして単純化した点や、制御棒駆動機構として水圧駆動に電動駆動を加えた点が改良されています。

ABWRは、最新技術と運転経験を踏まえ、数々の優れた設計改良を施し、安全性・信頼性の向上、運転性・保守性の向上、放射線量・放射性廃棄物発生量の低減、経済性の向上などの特長を備えています。

2024年12月末現在、ABWRを採用している発電所は、柏崎刈羽原子力発電所6、7号機、浜岡原子力発電所5号機、志賀原子力発電所2号機の4基です。さらに、ABWR3基が建設中です。

- 4

革新軽水炉の開発

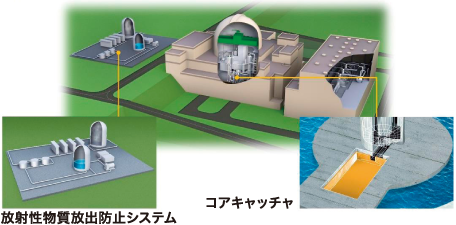

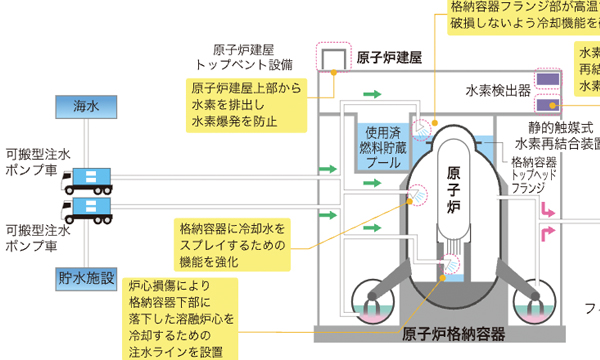

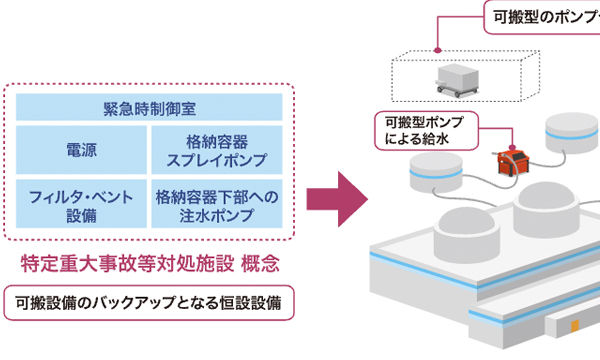

日本は、革新技術を採用した世界最高水準の安全性を実現する「革新軽水炉」の開発を進めています。大型軽水炉を改良して安全性を高め、運転開始の目標時期は2030年代中頃で、既存技術の延長線上にあり成熟度が高く、発電単価も安価になると期待されています。原子炉が目指す安全対策には以下の共通点があります。①動的安全と静的安全を組み合わせた冷却システム、②事故時に放射性物質の外部放出を抑えるコアキャッチャ、③事故時に放射性物質の外部放出を抑えるシステムを備えています。

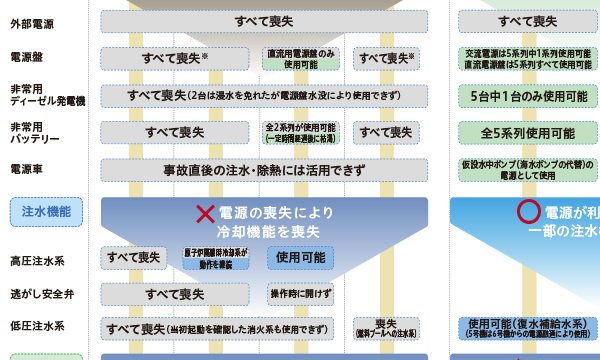

BWRでは、ABWRと同じ基本設計を採用しながら、さらに安全対策を強化した「HI-ABWR(日立GEニュークリア・エナジー)」、「iBR(東芝エネルギーシステムズ)」が発表されました。「iBR」では複数の発電機を設置して電源が喪失する事態を回避する一方で、仮に電源を失っても炉心を冷却するための「ウルトラコンデンサ」や格納容器を冷やす静的冷却系を設置し、冷却を継続できるしくみを採用しました。また、電源喪失時でも静的冷却系の動作時間を最大7日間にわたり継続できるよう、大容量の冷却水をプールに用意しています。

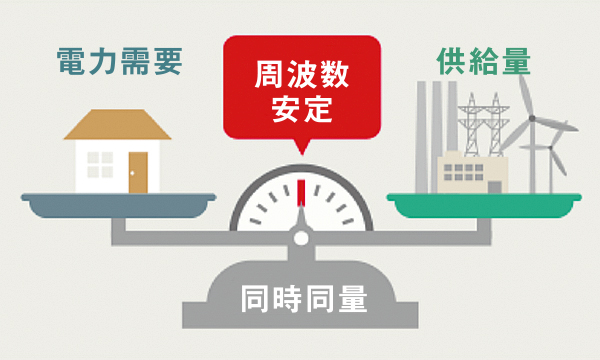

PWRでは従来の加圧水型軽水炉から安全性を高めた「SRZ-1200(三菱重工業)」が発表されています。安全系設備を強化するとともに、自然災害への耐性とテロ・不測の事態に対するセキュリティ性能を高めています。事故初期の迅速な対応と速やかな事故収束を目的として、プラントの状態に応じて自動で作動し、確実に炉心を冷却する高性能蓄圧タンクを装備し、格納容器の下部には、溶融デブリを格納容器内で確実に保持・冷却できるコアキャッチャを設置しています。これらのパッシブ系システムと、炉心注水システムなどのアクティブ系システムとの組み合わせにより、安全対策が多重化されています。さらに万一の重大事故に備えて、格納容器の破損を防ぐ設備、放射性物質の放出を抑制するための設備などを設置します。そのほか、再生可能エネルギーの拡大にともなう、電力系統が不安定になりやすい、低負荷期に余剰電力が発生する、といった課題にも対応し、1日単位の電力需要変化に合わせて出力を調整したり、秒~分単位の電力需要の変化に合わせてプラント出力を調整する「周波数制御運転」も可能にしています。

-

関連情報(詳細):

電気事業連合会

「軽水炉と高速増殖炉」