このページの要約

- 2050年カーボンニュートラルに向けて、再生可能エネルギーの主力電源化、原子力の最大限活用、火力発電の脱炭素化(燃料の水素・アンモニアへの転換、排出されたCO2の回収・貯留・再利用)などが各エネルギーに関する方向性として提示されています。

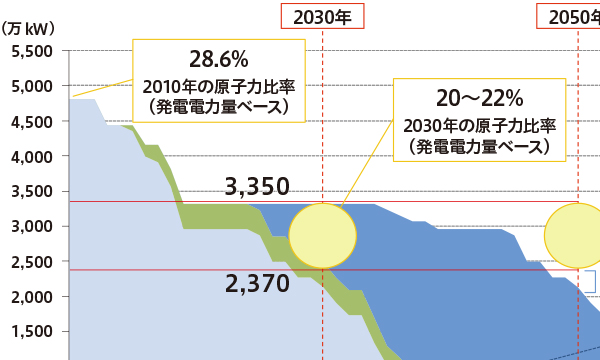

- 第7次エネルギー基本計画が策定され、原子力発電は、これまでの「可能な限り依存度低減」から「最大限活用」に政策方針が転換され、「リプレース(建替)」は、廃炉を決定した事業者のサイト内での次世代革新炉への建替も可能としました。

- 1

2050年カーボンニュートラル達成に向けて

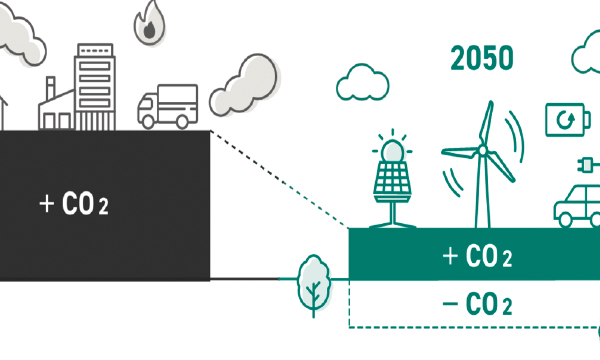

2020年10月、菅内閣総理大臣(当時)は日本が2050年までにカーボンニュートラルを目指すことを宣言しました。

カーボンニュートラルとは、温室効果ガスをできる限り低減し、排出される温室効果ガスを「吸収」または「除去」することで、全体として温室効果ガスの排出を差し引きゼロにすることです。

日本は2030年度の温室効果ガス排出量の46%削減(2013年度比)や、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、あらゆる分野において温室効果ガスの排出を減らしていく必要があります。また、電力の需給ひっ迫やエネルギー価格の高騰などが発生しており、日本のエネルギー需給構造の脆弱性が顕在化しています。国民生活や社会・経済活動の根幹である安定的で安価なエネルギー供給は日本の最優先課題であり、気候変動問題への対応を進めるとともに、エネルギー危機にも耐え得る強靱なエネルギー需給構造へと転換していく必要性が高まっています。

■2050年に向けて~ 各エネルギーに関する主な方向性

● 再生可能エネルギー

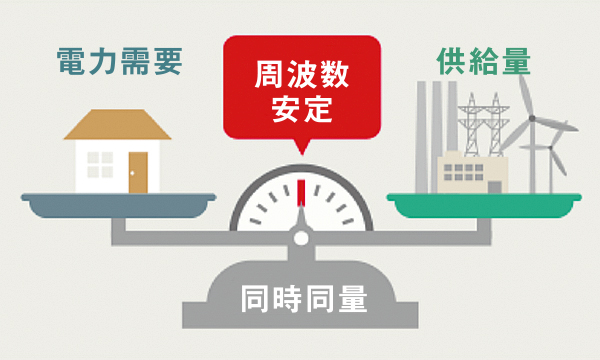

主力電源化を徹底し、最優先で取り組み、国民負担の抑制と地域との共生を図りながら最大限の導入を促す。導入にあたり、系統容量の確保や系統混雑の緩和、脱炭素化された調整力の確保などの課題に対応する。

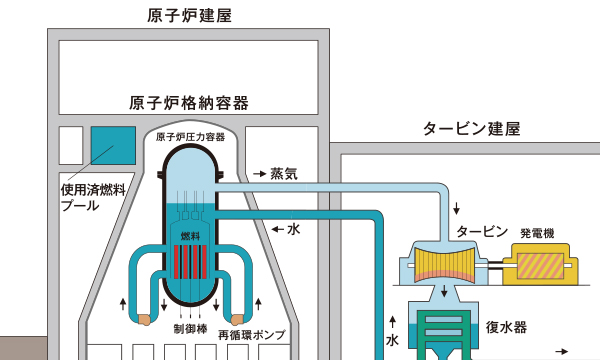

● 原子力発電

現状、実用段階にある「脱炭素化」の選択肢であるが、社会的信頼の回復が不可欠。人材・技術・産業基盤の強化に着手し、安全性・経済性・機動性に優れた原子炉の追求、廃炉や廃棄物処理・処分などのバックエンド問題の解決に向けた技術開発を進めていく。

● 火力発電の脱炭素化

現状、火力発電は再生可能エネルギーの変動性を補う調整力として重要な機能を保持していることを踏まえ、安定供給を確保しつつ、燃料そのものを水素・アンモニアに転換させることや、排出されるCO2を回収・貯留・再利用することで脱炭素化を図っていく。

- 2

今後の原子力政策の方向性と実現に向けて

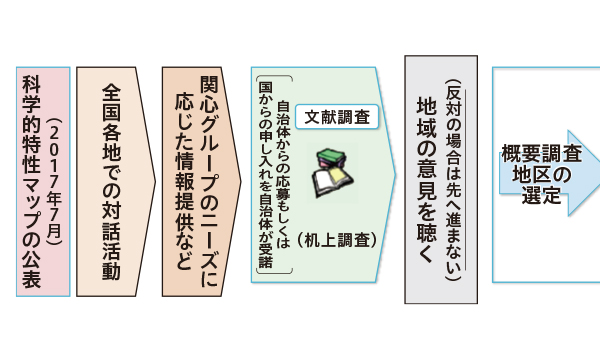

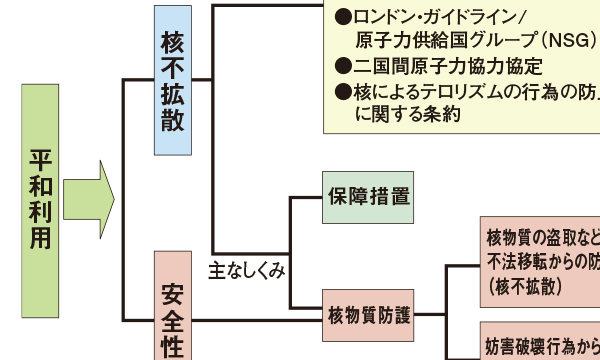

2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、経済社会システム全体の変革、すなわちGX(グリーントランスフォーメーション)を実行するべく、2023年2月に「GX実現に向けた基本方針(GX基本方針)」が閣議決定されました。GX基本方針は、気候変動問題への対応と経済成長を同時に実現するため、徹底した省エネに加え、再生可能エネルギーや原子力などのエネルギー自給率向上に資する脱炭素電源への転換などGXに向けた脱炭素の取り組みを進めることとしています。2023年5月には、この「GX基本方針」の実現を目指し、再生可能エネルギーの最大限の導入促進や、安全確保を大前提とした原子力の活用に向け、「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(GX脱炭素電源法)」が成立しました。なお、同月には成長志向型カーボンプライシング(炭素排出に価格を付け、排出者行動を変容させる政策手法)構想等の実現・実行に関する事項について定めた、「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律」(GX推進法)も成立し、GX先行投資支援のための国債発行、GX投資にインセンティブを与えるカーボンプライシング施策の導入等についても定められました。今後の動きとして国は事業環境の予見性を高め、日本の成長に不可欠な付加価値の高い産業プロセスの維持・強化につながる国内投資を後押しすべく、産業構造・産業立地・エネルギーを総合的に検討し、より長期的な視点に立った「GX2040ビジョン」を示すこととしています。2024年12月に「第7次エネルギー基本計画案」が示され、原子力発電はこれまでの「可能な限り依存度低減」から「最大限活用」に政策方針が転換され、「リプレース(建替)」は、廃炉を決定した事業者のサイト内での次世代革新炉への建替可能としています。さらにフュージョンエネルギーを含む次世代革新炉の研究開発も進めるとしています。

■GX実現に向けた基本方針(GX基本方針)

(1)エネルギー安定供給の確保を大前提としたGXに向けた脱炭素の取り組み

省エネルギーの推進、再生可能エネルギーの主力電源化、水素・アンモニアの導入促進、原子力の活用が取り上げられている。2030年に向けての原子力再稼働の促進に加えて、持続的に原子力を活用するため次世代革新炉の開発・建設に取り組むことが明記された。また、既存の原子力発電所を可能な限り活用するため、現行の最長60年までとの制限は残しつつも、一定の停止期間については追加的な延長を認めることとした。

(2)「成長志向型カーボンプライシング構想」の実現・実行

①GX経済移行債の発行とそれを活用した先行投資支援

2023年度から「GX経済移行債」を発行して資金を調達し、国として今後10年で20兆円を目標に先行投資支援を行う。

②カーボンプライシングによるGX投資先行インセンティブ

企業が先行して取り組む必要があり、カーボンプライシングとして①CO2の多排出企業を中心に行う「排出量取引制度」、②広くGXへの動機づけをする「炭素に対する賦課金」のしくみを打ち出した。

■脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(GX脱炭素電源法)

(1)地域と共生した再生可能エネルギーの最大限の導入促進

①電力広域的運営推進機関が策定した広域系統整備計画に含まれる送電線のうち、特に重要なものの整備計画を経済産業大臣が認定する制度を新設。認定を受けた整備計画のうち、再生可能エネルギーの利用の促進に資するものについて、従来の系統設置交付金に加え、工事に着手した段階から交付金を交付する制度を新設。

②太陽光発電に係る早期の追加投資(更新・増設)を促すため、追加投資部分に既存部分と区別した新たな買取価格を適用する制度を新設。

③地域と共生した再生可能エネルギー導入のための事業規律の強化。

(2)安全確保を大前提とした原子力の活用

安全最優先の原則に加え、エネルギーの安定供給や脱炭素化への貢献といった原子力利用の価値を国として明確化したほか、高経年化した原子炉に対する規制が厳格化されるとともに、運転期間に関する規律の整備や、円滑かつ着実な廃止措置の推進について盛り込まれた。

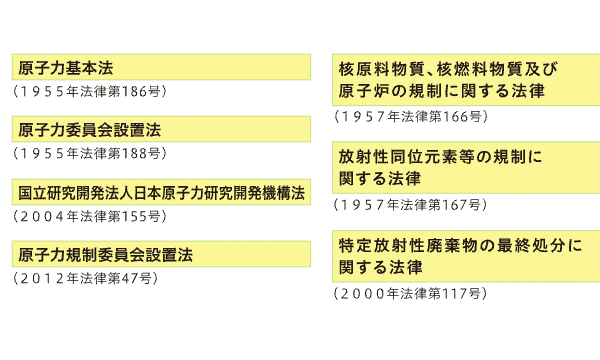

①原子力発電の利用に係る原則の明確化(原子力基本法)

「地球温暖化の防止」、「福島第一原子力発電所事故を防止できなかったことを真摯に反省」との文言が追加され、安全最優先、原子力利用の価値を明確化。さらに、廃炉・最終処分などのバックエンドプロセスの加速化、自主的安全性向上・防災対策に係る「国・事業者の責務」について、新たに条文立てされた。

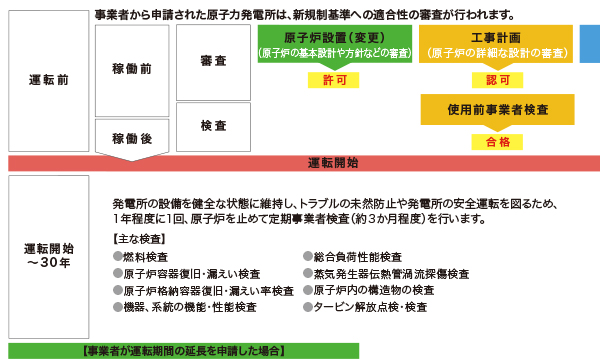

②高経年化した原子炉に対する規制の厳格化(原子炉等規制法)

事業者に対し、①運転開始から30年を超えて運転しようとする場合、10年以内ごとに、設備の劣化に関する技術的評価を行う、②その結果に基づき長期施設管理計画を作成し、原子力規制委員会の認可を受けることを義務付けた。

③原子力発電の運転期間に関する規律の整備(電気事業法)

これまで通り「運転期間は40年」、「延長期間は20年」の原則を維持。安定供給確保、GXへの貢献、自主的安全性向上や防災対策の不断の改善について経済産業大臣の認可を受けた場合に限り延長を認め、「延長しようとする期間が20年を超える」場合は、事業者が予見しがたい事由に限定して運転期間のカウントから除外することで、実質的に60年超運転を可能とした。

④円滑かつ着実な廃炉の推進(再処理等拠出金法)

経済産業省の認可法人「使用済燃料再処理機構」の業務に、「各地の廃炉作業の統括」が追加された。

■2024年12月末時点におけるGX2040ビジョン、エネルギー基本計画、地球温暖化対策計画に向けた検討状況

出典:内閣官房 「GX実行会議(第13回)資料」をもとに作成

出典:内閣官房 「GX実行会議資料」より作成